RESEARCH PAPER

PUBLICATION

出版論文

表示件数は最新のものから最大12件です。

過去の論文を閲覧するには「発表年を選択」欄から選択してください。

Advancing N-type doping in semiconductors through hydrogen-defect interactions

水素–欠陥相互作用による半導体 N 型ドーピングの進展

Akira Kiyoi, Yusuke Nishiya, Yuichiro Matsushita & Takahide Umeda

本研究では、水素と結晶欠陥の相互作用が半導体における N 型ドーピングの活性化に果たす役割を、第一原理計算を用いて明らかにしました。一般に N 型ドーパントは導入後に不活性化しやすく、自由電子を十分に生成しないことが課題でした。本研究では、注入した水素が特定の欠陥と結合することで自由電子を安定的に生成し得ることを示し、その物理機構を解明しています。これにより、パワー半導体や電子材料におけるドーピング制御の新たな指針が与えられ、電子濃度制御や電力損失低減などへの応用が期待されます。

More Details

2026前半

Towards Improved Quantum Machine Learning for Molecular Force Fields

分子力場生成のための当変性量子ニューラルネットワークの改良に向けた研究

Yannick Couzinié, Shunsuke Daimon, Hirofumi Nishi, Natsuki Ito, Yusuke Harazono, Yu-ichiro Matsushita

本研究は、日本ガイシ株式会社と当社の協働により、材料計算分野における量子コンピュータの実用化に向けて、機械学習ポテンシャルの検証を行ったものです。従来の機械学習ポテンシャルは高精度である一方、計算コストが高いという課題がありました。そこで本研究では、量子コンピュータを活用した新たなモデルの開発に取り組みました。特に、材料の対称性を自然に反映する「等変性QNN(Equivariant Quantum Neural Network)」を用いて、4種類の分子に対するエネルギーおよび原子間力の予測を実施し、従来モデルに比べて誤差や決定係数の面で改善を達成しました。最大12量子ビットという制約の中でも、古典的手法と比較して高い精度を示し、量子技術の可能性を示す重要な成果となりました。今後は、技術の改良やハイブリッド手法の導入により、より広範な材料設計への応用が期待されます。

2025/12/22 出版 Physical Review A

2025/5/6 投稿 ArXiv

More Details

2025後半

Adaptive Interpolating Quantum Transform: A Quantum-Native Framework for Efficient Transform Learning

効率的な変換学習のための量子ネイティブフレームワーク「AIQT」

Gekko Budiutama, Shunsuke Daimon, Hirofumi Nishi, Ryui Kaneko, Tomi Ohtsuki, Yu‑ichiro Matsushita

従来、量子機械学習では回路の深さが増すにつれて学習すべきパラメータ数も増大し、勾配消失などにより訓練が困難になる問題が指摘されてきました。本研究では、複数の量子変換、例えばHadamard変換と量子フーリエ変換(QFT)の間を連続的に補間できるユニタリ演算を用いた、「AIQT(Adaptive Interpolating Quantum Transform)」を提案しています。これにより、ごく少数のパラメータで量子状態に対する高度な変換表現力を維持できる、量子ネイティブな変換学習手法を実現しました。

このアプローチは、先行研究であるGT(General Transform)の基本発想――「複数の変換を学習可能な重みで組み合わせ、入力やタスクに最適化された変換を導出する」――を量子回路上で実現したものです。GTが古典機械学習で示したデータ駆動型の変換適応という考え方を、量子処理へと応用する試みと位置づけられます。

2025/12/5 出版 Physical Review A

2025/8/20投稿 ArXiv

More Details

2025後半

Real and Fourier space readout methods: Comparison of complexity and applications to CFD problems

実空間およびフーリエ空間読み出し法:計算量の比較とCFD問題への応用

Xinchi Huang, Hirofumi Nishi, Yoshifumi Kawada, Tomofumi Zushi, Yu-ichiro Matsushita

本論文では、量子コンピュータによる偏微分方程式(PDE)ソルバの実用化に向けて鍵となる「量子状態の読み出し」の問題に対し、実空間およびフーリエ空間における複数の読み出し法を体系的に比較しています。フーリエ空間読み出し(FSR)と、新たに提案した近似実空間読み出し(ARSR)は、連続実関数の再構成を目的とした場合に、従来の単純なサンプリングや量子振幅推定(QAE)ベースの手法と比べて、最も効率的かつ実用的であることが示されました。

さらに、これらの読み出し法を数値流体力学(CFD)のベンチマーク問題に適用し、大きな格子数の下でも従来のサンプリング法に対して大幅な性能向上が得られることを確認しています。加えて、効率的な読み出し法を組み合わせることで、2次元Burgers方程式を高価な線形化戦略を用いることなく解くことが可能であることを示し、中期的な量子デバイスにおける実問題での量子優位の可能性を具体的に示唆しています。

More Details

2025後半

Practical rule for trimming the DFT-1/2 self-interaction: Band gap, absolute band alignment, and defect properties of semiconductors

DFT-1/2法の自己相互作用補正の調整に関する実用的指針:半導体のバンドギャップ、絶対バンドアラインメントおよび欠陥特性

Chishu Homma, Ryosuke Akashi, Yusuke Nishiya, Shinji Tsuneyuki, and Yu-ichiro Matsushita

密度汎関数理論(DFT)は材料設計の基盤手法ですが、標準的な近似ではバンドギャップを過小評価する問題があります。従来のDFT-1/2法は効率的ながら、補正パラメータの調整に手間がかかる課題がありました。

本研究では、結晶構造情報から直接カットオフ半径を決定するパラメータフリーDFT-1/2法を提案しました。

この手法により、追加の自己無撞着計算なしで電子構造(バンドギャップ、有効質量、イオン化エネルギー、電子親和力)を高精度に評価でき、シリコン炭化物 (SiC) 欠陥の電荷遷移準位もHSE法に匹敵する精度で再現できることが示されました。効率性と精度を両立する新たな手法として、半導体や量子デバイス材料研究への応用が期待されます。

More Details

2025後半

Fourier space readout method for efficiently recovering functions encoded in quantum states

量子状態に符号化された関数を効率的に復元するフーリエ空間読み出し法

Xinchi Huang, Hirofumi Nishi, Yoshifumi Kawada, Tomofumi Zushi, Yu-ichiro Matsushita

従来、量子コンピュータで得られた格子点上の関数値をすべて読み出すには膨大な測定回数が必要でした。本研究では、フーリエ空間での測定に基づき少数の情報から関数全体を復元するFSR法を提案しました。量子回路の計算量は格子点数に対して対数オーダーに抑えられ、量子優位性を維持したまま効率的な読み出しが可能であることを示しました。

More Details

2025後半

Accelerated spin-adapted ground state preparation with non-variational quantum algorithms

非変分量子アルゴリズムによるスピン適合基底状態準備の加速

Takumi Kobori, Taichi Kosugi, Hirofumi Nishi, Synge Todo, Yu-ichiro Matsushita

本研究では、全スピン量とスピンz成分が指定されたヒルベルト空間内での最低エネルギー状態(スピン適合基底状態)を、非変分型量子アルゴリズムを用いて効率的に準備する新手法を提案しています。従来の手法では、ペナルティ項の導入によりゲート数が大幅に増加する課題がありましたが、本手法ではスピン量に適合した状態の準備と、目的のスピンz成分への投影という2段階の処理によって、ゲート数を抑えつつスピン適合性を達成します。スピン1/2のハイゼンベルク模型と光化学系II複合体の酸素発生中心であるマンガン三量体を対象とした数値実験により、その有効性を確認しました。

More Details

2025前半

Tensor-decomposition technique for qubit encoding of maximal-fidelity Lorentzian orbitals in real-space quantum chemistry

最大忠実度ローレンツ軌道の量子ビット符号化:テンソル分解によるアプローチ

Taichi Kosugi, Xinchi Huang, Hirofumi Nishi, Yu-ichiro Matsushita

この論文では量子コンピュータ上で第一量子化形式の分子軌道を効率的にエンコードする新しい手法を提案しています。

古典コンピュータ上で再現度と成功確率を調節する具体的な手順を提示しています。

またテンソル分解を利用して量子回路をより効率化する方法の提案もしています。

数値シミュレーションによって、この手法が様々な分子に対して有効であることを確認し、大規模な量子化学計算への応用可能性を示しています。

2025/5/16出版 Physical Review Applied誌

2025/1/13投稿 arXiv

More Details

2025前半

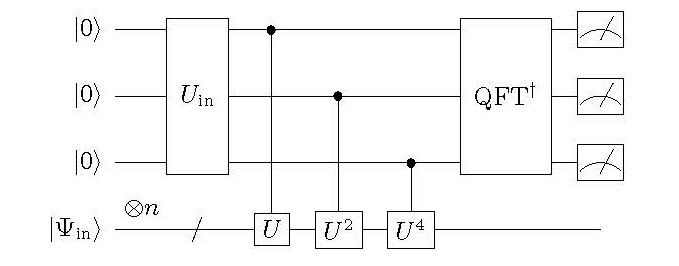

Demonstration of logical quantum phase estimation for X-ray absorption spectra

論理QPEを用いた X線吸収スペクトル計算の実証

Hirofumi Nishi, Taichi Kosugi, Satoshi Hirose, Tatsuya Okayama, Yu-ichiro Matsushita

本論文では、論理量子位相推定(logical QPE)を用いて、X線吸収スペクトル(XAS)計算を初めて実装したことを報告しています。

FePO₄ の Fe L₂,₃ ‑エッジを対象に、まず無雑音シミュレータ上で XAS を計算し、一様重ね合わせ状態、最適エンタングル状態、スレーター関数状態の 3 種類の入力を比較しました。Lorentzian ブロードニングにより、測定による統計誤差を抑制できることを確認しています。

次に、QPE をトラップイオン量子コンピュータ上で動的回路と [[k+2, k, 2]] 量子誤り検出コード(QED)と組み合わせて実装し、補助ビット数を削減しつつハードウェアノイズを抑制し、理想的なスペクトルに近い結果を得ることに成功しました。

この成果は、材料科学における XAS 計算の量子利用に向けた重要な一歩であり、FTQC(誤り耐性量子コンピュータ)時代に向けた量子アルゴリズムの応用範囲を広げるものです。

More Details

2025前半

Quantum State Readout via Overlap-Based Feature Extraction

量子重なりに基づく特徴抽出による量子状態の読み出し

Hirofumi Nishi, Taichi Kosugi, Xinchi Huang, Satoshi Hirose, Tatsuya Okayama, Yu-ichiro Matsushita

本研究では、量子状態の読み出しを効率的に行う新しい手法を提案しています。対象となる量子状態と選択された基底状態との量子重なり(overlap)を量子回路上で計測し、その結果に基づいて古典的に係数を最適化することで、量子状態を再構成します。この量子古典ハイブリッド計算により、従来のトモグラフィ的手法よりも少ない測定回数で高精度な状態読み出しが可能になります。提案手法は特にスケーラビリティに優れており、量子ビット数が増加しても再構成の精度が劣化しにくいという利点を示しています。

More Details

2025前半

General Transform: A Unified Framework for Adaptive Transform to Enhance Representations

一般化変換:表現を強化するための適応的変換に向けた統一的枠組み

Gekko Budiutama, Shunsuke Daimon, Hirofumi Nishi, Yu-ichiro Matsushita

本研究は、離散フーリエ変換のような離散変換が機械学習において特徴抽出や性能向上のために広く用いられてきた一方で、適切な変換の選択がデータの性質に依存するという課題に対処するものである。我々は、データとタスクに応じた写像を自動的に学習する新たな手法「一般化変換(General Transform:GT)」を提案する。GTは、複数の変換を統合可能なパラメトリックな枠組みにより、従来の静的な変換の限界を超えるものである。本手法を画像認識および自然言語処理タスクに適用した結果、GTを導入したモデルが従来の変換ベースのアプローチを一貫して上回る性能を示した。また、GTの導入によるパラメータ増加は非常に小さく、実用的な規模のモデルにも容易に組み込むことができる。GTは多様な学習タスクに柔軟に適応可能な汎用的手法である。

More Details

2025前半

Machine learning supported annealing for prediction of grand canonical crystal structures

機械学習支援アニーリングによるグランドカノニカル結晶構造の探索

Yannick Couzinie, Yuya Seki, Yusuke Nishiya, Hirofumi Nishi, Taichi Kosugi, Shu Tanaka, Yu-ichiro Matsushita

本研究では、結晶構造探索(CSP)に対する新しいアプローチとして、ファクタリゼーションマシンと量子アニーリング(FMQA)を組み合わせた手法を提案しています。近年、量子コンピュータの利用が注目されており、特にグローバル最適解を探索する能力が期待されています。CSPは、化学組成に基づいて材料中の原子の最適な配置を決定する課題であり、従来の手法では計算コストが高く、スケーラビリティに限界があります。

本研究では、FMQAを用いて、結晶構造のエネルギーを損失関数として設定し、最適な結晶構成を効率的にサンプリングする方法を探求しました。具体的には、機械学習を活用してポテンシャルを構築し、局所的なエネルギーの最小値を学習することで、メタスタブル構成のエネルギーを迅速に評価することが可能となります。実験結果は、FMQAが迅速な基底状態のサンプリングと局所的な最小値間の関係を回復する能力を持つことを示しています。

このアプローチは、材料科学における新たな可能性を開き、量子アニーリングと機械学習の統合によって、より効率的な結晶構造探索が実現できることを示唆しています。

2025/3/24出版 Journal of the Physical Society of Japan

2024/8/7投稿 arXiv

More Details

2025前半

Approximate real-time evolution operator for potential with one ancillary qubit and application to first-quantized Hamiltonian simulation

1 つの補助量子ビットによるポテンシャルの近似実時間発展演算子と第一量子化ハミルトニアン シミュレーションへの応用

Xinchi Huang, Taichi Kosugi, Hirofumi Nishi, Yu-ichiro Matsushita

本研究では、量子コンピュータ上の第一量子化ハミルトニアンシミュレーションにおける実時間発展演算子の近似実装に関する系統的な研究を行っています。特に、1つの補助ビットを用いた場合のリソース推定に焦点を当てています。従来の手法であるWAL(Walsh operator)法に加え、新たに提案されたLIU(Linear Interpolation Unitary)法と改良版のPPP(Piecewise Polynomial Phase)法を比較しています。

研究の結果、PPP法は高次多項式を用いることでWAL法やLIU法よりも高精度な場面で優れていることが示されました。特に、手法ごとのゲート操作数を解析的に評価することによって離散化パラメータnや精度に関する漸近的なゲートカウントと回路深さが導出されました。また、ケーススタディーによって実用的な場面で手法の選出法を提案されました。

さらに、第一量子化ハミルトニアンシミュレーションに適用する際の所要リソースを評価し、トロッター・鈴木誤差や近似誤差が考慮され、これらの誤差がゲート操作数と回路深さに与える影響についても議論されています。全体として、本研究は近未来の量子コンピュータにおけるハミルトニアンシミュレーションの実用化のための重要な知見を提供しています。

2025/3/12出版 Quantum Information Processing

2024/7/23投稿 arXiv

More Details

2025前半

Encoded probabilistic imaginary-time evolution on a trapped-ion quantum computer for ground and excited states of spin qubits

スピン量子ビットの基底・励起状態に対するイオントラップ型量子コンピューター上のエンコードされた確率的虚数時間発展法

Hirofumi Nishi, Yuki Takei, Taichi Kosugi, Shunsuke Mieda, Yutaka Natsume, Takeshi Aoyagi, Yu-ichiro Matsushita

本研究では、イオントラップ方式の量子コンピュータを用いて、ダイヤモンド中のNVセンターおよびウルツ鉱型アルミニウムナイトライドにおけるスピン欠陥の低エネルギー有効ハミルトニアンを解決しました。これらの材料は量子ビット(キュービット)としての利用が期待されています。特に、確率的虚時間発展法(PITE)を採用し、これによりスピン量子ビットの基底状態と励起状態を効率的に計算しました。この手法は、量子計算における新たなアプローチを提供し、量子情報処理の精度向上に寄与する可能性があります。研究の結果は、量子コンピュータの実用化に向けた重要なステップとなり、将来的にはエラー耐性のある量子コンピュータの開発に貢献することが期待されます。量子ビットの特性を活かした新しい計算手法の確立は、量子技術の進展において重要な役割を果たすでしょう。

More Details

2025前半

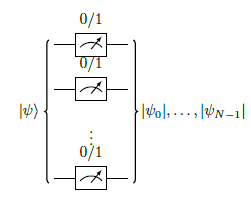

Qubit encoding for a mixture of localized functions

局在関数の任意の線形結合を効率的に振幅エンコーディングする技術

Taichi Kosugi, Shunsuke Daimon, Hirofumi Nishi, Yu-ichiro Matsushita

本研究では、局在関数の任意の線形結合を量子ビットに効率的に符号化するための新たな手法を提案します。従来の振幅符号化手法は、指数関数的な計算コストや複雑なオラクルを必要とする場合がしばしばありましたが、本研究で開発した手法は、局在関数の例としてローレンツ関数を用いることで、より効率的な符号化を実現します。具体的には、指定個数のローレンツ関数を用いて、任意の量子状態を確率的に生成する手法を開発し、その計算時間複雑性を詳細に分析しました。さらに、振幅増幅を組み合わせることで、符号化の成功確率を向上させることも可能となりました。本手法は、量子化学計算をはじめとする様々な量子アルゴリズムへの応用が期待されます。